クロストーク

地域のみなさまへ届けたい

私たちにできる「チーム医療」

薬局と薬剤師にできる領域を超えていきたい。

人に寄り添う医療人。ストレス時代を生きる道しるべに

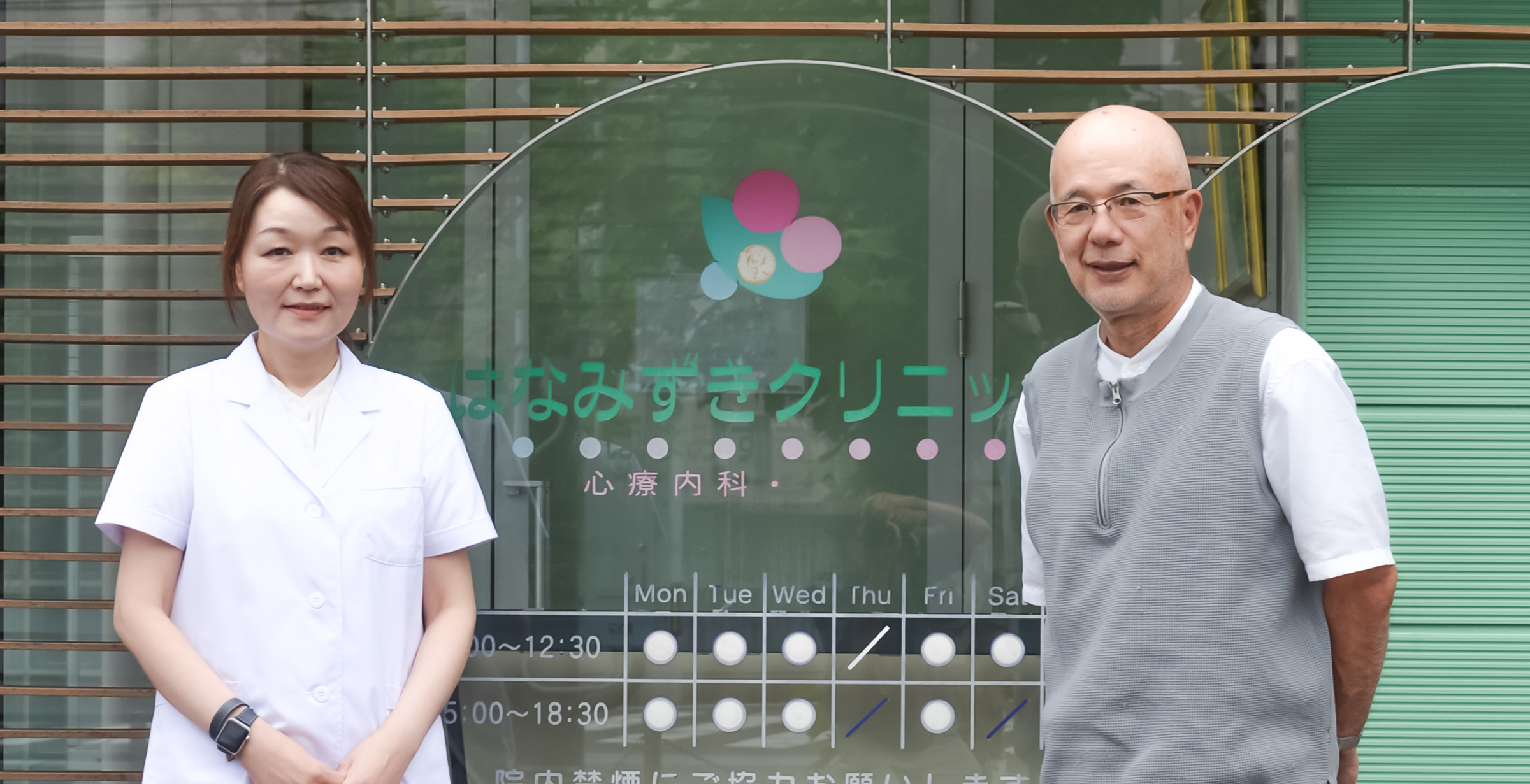

精神疾患を有する人は、全国で600万人にも上ります。入院患者数は年々減少傾向にあるものの、外来通院者数は20年前の2倍以上。10代から働き盛りの世代、シニア世代と年齢は様々。街の心療科は、心の健康を見守る欠かせない存在となっているのです。 今回は、心療内科・精神科・老年精神科の診療を行う「はなみずきクリニック」院長であり、医学博士・精神保健指定医・日本精神神経学会認定専門医である鈴木節夫医師と「ひばり西草深薬局」海野富美江薬局長に、日々感じている思いを語っていただきました。海野 富美江 薬局長(以下:海野)

先生の噂を聞きつけた患者さんが遠くからいらっしゃいますが、最近はご近所の方も増えていますね。

鈴木 節夫 院長(以下:鈴木)

心療内科・精神科は診療圏が広いという特徴がありますが、たしかに、近年は精神科に対する心理的なハードルが下がっているのでしょうか。以前は病院の前を何度も通り過ぎて入れなかったけれど、思い切って入ってみたという声を聞きます。患者さんが増えると共に、病名がはっきりしないようなサブクリニカル(※1)の状態、診断の閾値以下(いきちいか)の人が最近多くなりましたね。それぞれ深刻な思いで来院されるけれど、精神医学の解釈に置き換えると病名を判断しにくい方とか。DSM(※2)の診断基準を用いるのですが、基準にバチッと当てはまらない人が増えている印象です。

※1サブクリニカル 病気の症状が明確ではない、診断基準を満たさない場合。または、病気の初期段階や兆候がある状態を指す

※2 DSM アメリカ精神医学会が作成した精神疾患の診断・統計マニュアル。精神障害に関する国際的な診断基準の1つ

海野:私も、患者さんと接して感じることがあります。この方は、どこが悪いのだろうって。

鈴木:そうなんです。誰もが診断基準に当てはまる人ばかりではない。けれど、街の診療所は、その曖昧さを許容していく中で、1つの答えを出し患者さんに還元していくことが必要かなと思っています。診断基準に完全一致しないから治療ができないと言うのは、苦しんで生活している、医療に期待をして来院される方にとってコクな気がするのです。診断基準が完璧なモノだとは言い切れないし、その奴隷になってはいけない。目の前の苦しさが楽になり、生活しやすくなるように一緒に付き合うスタンスでいます。

海野:先生は患者さんのお気持ちを大切にされるから、お薬を処方されない時もありますよね。

鈴木:そうですね。様々なお話を聞き診断を下した後、「あなたが治療に期待することは何ですか?」と聞きます。薬を使いたくないと言う方は、薬に対するメリット・デメリットを伝えます。薬を使用しない場合に僕たちができることと、できないこと、医療の限界も正直にお話します。再来院される7~8割の方は薬を希望されるので、処方していますね。服薬に不安や抵抗もある方もいますが、昔の薬のような副作用は少なくなりましたから。

海野:精神的な病気のことを「病気じゃなくて自分の心のせい。心が弱いからだ」と思って、お薬を飲みたくないという方が中にはいらっしゃいますね。「薬漬けになる」「依存性が強い」「一度飲むと一生飲み続けなくてはならない」という先入観があるようで。そういう方には、「先生は、本当に必要最小限のお薬しか出さないですよ」と説明することもあります。

海野:先生の処方薬は本当に少ないですよ。1/10錠や1/64錠とか。そういう処方の時はすりつぶしたりした後、飲みやすい量に調製することもあります。そのような少ない量でも回復されるケースもあり驚くことがあります。

鈴木:規格外の治療ではあるけれども、最小限で効く量を模索するのも重要だと考えていますから。

海野:それでも薬に対して、不安を抱く方だと薬局にお電話が入ります。先生はお忙しいから、前段階として相談したいと。お薬を飲み始めたばかりで、眠気や吐き気を催す等の不定愁訴がで不安になってしまう方がいます。先生の処方してくれたお薬を服用してもらうことが回復への歩みとなるので、状況にもよりますが、お薬の効き方や、副作用について説明し我慢できる範囲で、お薬を続けて欲しいとお伝えすることもあります。患者さんが安心して薬を服用できるお手伝いができればよいと思っていす。 また、他の基礎疾患の薬を服用している場合、診療内科のお薬が基礎疾患に影響するケースもあるので、先生に確認、報告した方がいいなと思うものはご連絡したりすることもあります。

鈴木:何事においても不安になりやすい、ちょっとした症状でも大きな悩みになってしまう人もいますからね。ただ、合う薬を見つけるまでに時間が掛かるので、効果が表れるまで飲んでもらいたいです。

海野:私は他の診療科も担当してきました。血圧やコレステロールのお薬は飲んでいても、薬剤師には変化が検査値からでないとわからないことが多いのですが、心療内科では治療を開始されると患者さんにお会いしただけで、本当によくなってきてると感じることができます。前回の来局時とでは患者さんの表情が本当に明るく変わるんですよね。それだからこそ、とにかくお薬を続けて良くなってもらいたいと思いますね。はじめは不安な表情で薬を服用するのも不安だった患者さんが、先生の指示通りにお薬を続け回復される姿をみると、とてもうれしくやりがいも感じます。

鈴木:本当に1ヵ月くらいで別人のようになりますね。グルグルと歩き回って、診療室で座っていられないほどだった人も、服用して1ヵ月くらい経つと良くなり、本当の姿になることもあります。

海野:処方されたお薬を続けることが回復への近道になる場合が多く、自分に一番合った治療を見つけるために服薬して欲しいですよね。お薬対する不安、またお薬のことだけでなく気になることは気兼ねなく話してもらい、安心して治療に向き合ってもらいたいと思っています。私のことは薬に詳しい近所のおばさんくらいに思ってもらえたら本当にうれしいです。とにかく「共感すること」を大事にしています。「話を聞いてもらえるだけでスッキリした、元気が出た」と言ってくれる方がいて、その言葉に元気をもらえるんです。

鈴木:昔ね、あなたは治療に何を望みますか?と聞いたらと、「幸せにしてほしい」と答えた方がいたのですが、医療ができることには限界はある。幸せにすることはできないけれど、寄り添うことで「幸せになる力」を付けてあげることはできるんですよね。

海野:幸せになる力って大事ですね!

鈴木:幸せになる力って難しいけど「つながる力」っていうか人との関わりを大切にして孤独を和らげることも要素だと思います。

海野:私は薬局の仕事を知ってもらい、患者さんにもっと頼ってもらいたいと思っています。最近では「訪問薬剤管理指導」と言って、高齢や障がいで、ご自身やご家族が来局できない方のご自宅に、医師の指示でお薬を届けたり整理したりすることがあります。ただ、そういった医療サービスを知らない方が多いんです。新しい取り組みとして「在宅なら、ひばり薬局に頼めば安心だね」と言ってもらえるように努力をしていきたいと思っています。